注意! 远离这些十项用药误区

注意!远离这些用药误区

随着生活水平提高,人们对健康的重视程度不断增强。然而,我国居民安全用药形势不容乐观,普遍存在着一些认知误区

近日,中国药学会收集往届“药品安全网络知识竞赛”785.2万次有效答题,结合“十二五”国家科技支撑计划课题“安全合理用药评价和干预技术研究与应用”中产出的“公众用药知识、态度与行为调查分析技术”,梳理出公众误识率较高、潜在风险较大、行为矫正较难的10个安全用药误区。中国药学会副理事长兼秘书长丁丽霞呼吁,大家在用药时勿轻信广告、勿偏听谣传,服药遵医嘱、细看说明书。

误区一:

把保健品当药品

有些老年人尤其是慢性疾病患者担心长期服药有毒副作用,又求健康心切,误认为保健食品对疾病具有疗效,直接当作药品服用。据报道,52岁的“资深”糖友李女士以为吃保健品就可以不用打胰岛素控制血糖了,结果血糖不降反升,引发并发症。

药物从研发到投入临床,经过了科学严谨的论证和试验,具有治疗效果。但保健食品不是药品,它是具有特定保健功能的食品,没有临床治疗作用,不能代替药品。因此,消费者不要盲目将保健品当做“救命稻草”,必须严遵医嘱、科学用药;擅自停药或用保健食品控制病情,反而会贻误病情。

专家指出:高血压、糖尿病等慢性疾病患者,目前仍需长期服药治疗。大家要正确对待,在医生指导下合理用药,不要轻信保健食品可以替代药物使用,以免引发多种严重的急慢性并发症以及心脑血管疾病,甚至危及生命。

误区二:

多种药物叠加用

不少人认为生病多吃几种药,疗效会更好。这种做法是错误的!据报道,一位感冒患者为尽快缓解症状,随意服用了3种感冒药,结果导致血尿,确诊为急性肾小球肾炎。

专家建议:在选购药品时,消费者首先应识别药品通用名,判断该药成分,查明该药是否对症,与自己正在服用的药是否存在相同成分,以免买错药或重复用药,导致严重后果。

用1种药能治的病就不用两种药。如果患者身患多种病,看多科医生,开多种药,可能会一次服用十几种药。对此,大家应在医生帮助下选择必用药品,坚决停用不必要的;此外,含同种成分的药品不要重复服用,以免药品剂量叠加,导致不良反应甚至危及生命。

误区三:

随意换药调剂量

由于公众普遍缺乏安全用药知识,家庭用药存在一些误区,例如随意调整用药剂量、随意换药等。据报道,赵先生患高血压多年,服药总是断断续续,甚至擅自停了药,结果突发脑出血,差点儿要了命。

很多高血压患者不按医生处方用药、不规律用药,症状消失马上停药,这种做法非常危险。大部分降压药物要达到最大疗效约需1周,突然加量或换服其他降压药物,容易导致血压波动变大,反而会增加中风、心肌梗死等风险。因此,高血压药物需要在血压计监测下规律使用,使高血压保持在合理平稳的波动范围。此外,有些患者使用某种抗菌药一两天后,症状没有明显好转便随意加量或换用抗菌药物。事实上,抗菌药物的疗效依赖于有效的血药浓度及药物疗程,随意换药不仅不能彻底杀灭细菌,还会使细菌产生耐药性,增加治疗难度。

误区四:

药品存放随意

孩子好奇心重、模仿能力强,一些药品形状、色彩对其很具吸引力,加之家长存储不当,孩子很容易当糖豆误食,诱发疾病,甚至威胁生命。近年来,儿童因误服药品导致中毒的事件屡见不鲜,家庭药品存放太随意是造成儿童误服药品主要原因之一。

对此,家长在选购儿童药品时,要首选配有儿童保护盖的药品,这样不容易被孩子打开药瓶;务必要将药品存放在儿童看不到、够不着的地方。一旦发现孩子误服药品,家长要就近就医,以免错过治疗时机;同时,不要忘记将孩子吃错的药和药瓶带上,以供医生识别,让救治有的放矢。

误区五:

盲目相信OTC

相对于处方药,非处方药(OTC)具有较高安全性,不易引起药物依赖性、耐药性或耐受性,也不易在体内蓄积,不良反应发生率低。但非处方药也是药,不是绝对没有不良反应。据报道,一名女性被蚊子叮咬后涂抹风油精,因过敏体质引发过敏反应,导致接触性皮炎。

非处方药是可以不凭医生处方,直接从药店购买,且无需医生指导就能安全使用的药品。但有些非处方药在少数人身上也能引起严重不良反应,所以,也要严格按照使用说明书的规定服用。如果服用三五天非处方药后,患者病症没有明显改善,或出现皮疹、高热及其他异常现象,应立即停药,到医院就诊。

误区六:

成瘾药物要辨清

生活中,除麻醉类止痛药、安眠药会引起药物成瘾外,一些常见药品如长期服用,同样会让人在身体与心理上形成依赖,上瘾难戒。如止痛药和镇咳药等家中必备药物中,有些就含有能使人成瘾的成分,如随意服用,很容易在不知不觉中染上药瘾!例如常用的镇咳药复方甘草片由于组成物中包括阿片,久服可能上瘾,一般最多连续服用5天必须停药。

反复使用易成瘾药物可导致躯体和精神依赖,停药后会出现戒断症状,如精神不振、打哈欠、全身酸痛、失眠等,严重者会出现癫痫发作甚至休克。

专家提醒,患者服药时,一定要按照医生的处方或药品说明书来服用,不要反复加量服用,以免导致成瘾。

误区七:

孕妇患病不敢服药

对准妈妈来说,除了孕育新生命的欣喜与期待之外,难免会伴随着不安的情绪,生怕不小心伤害到胎儿。为此,不少准妈妈生病后,不肯吃药。生活中,孕妇因拒绝吃药,危及自身和胎儿健康的例子并不鲜见。

那么,准妈妈到底能不能用药呢?目前,我国对孕妇用药借用了美国药物和食品管理局制定的标准,按药物不同危害分级如下:A级药物:对孕妇安全,对胚胎、胎儿无危害;B级药物:对孕妇比较安全,对胎儿基本无危害;C级药物:仅在动物实验时证明对胎儿致畸或可杀死胚胎,未在人类研究证实,孕妇用药需权衡利弊;D级药物:对胎儿危害有确切证据,除非孕妇用药后有绝对效果才选择使用;X级药物:可使胎儿异常,在妊娠期间禁止使用。

可见,并不是所有药物孕妇都不能使用。孕妇用药的最危险时期是妊娠开始的前3个月,此时胎儿正处于发育形成期,最易受到药物攻击,因此,在此期间尽量不用任何药物。孕期需要用药时,正确做法是仔细阅读药品说明书的“孕妇及哺乳期妇女用药”相关内容,最好在医生指导下,选择相对安全的药物。

误区八:

片面认识中药安全性

近年来,中药养生逐渐成为一股潮流。很多人都认为中药安全,甚至能“有病治病,无病健身”。基于这种认识,不少人爱到药店买些中药来“自治”疾病。据报道,一位中年女性10年间痴迷自己购买中药治病,结果导致多器官损伤、衰竭。

药物的两重性是药物作用的基本规律之一,中药也不例外。如果辨证不准、重复用药、超量滥用会引起不良反应,甚至导致病症加重,应当引起警惕。例如大量、长期服用牛黄解毒片,会导致患者出现皮疹、发热、哮喘、心悸等不良反应,因此用药不要超过3天,以免引起慢性砷中毒,会对多个器官造成损伤,重者危及生命。

误区九:

用饮料送服药物

口服用药应该用白开水送服,但生活中,人们随手用咖啡、牛奶等饮料送服药物的现象并不少见。其实,这会影响药物疗效甚至影响健康,是非常错误的。据报道,32岁的刘女士随手用咖啡送服布洛芬,结果导致急性胃出血。

专家提示,布洛芬等解热镇痛类感冒药对胃黏膜有刺激作用,胃病患者使用时,应当遵医嘱。此外,咖啡中的咖啡因会刺激胃酸分泌,加重布洛芬对胃黏膜的副作用,非常容易诱发胃出血、胃穿孔,患者要禁忌使用咖啡代替白开水服药。

还有些人嫌味道苦,用饮料或牛奶送服药物,也是不正确的。许多研究表明,西柚汁会抑制肝脏中的代谢酶,使药物浓度升高,可能产生毒性反应。其他果汁因多为酸性,可导致抗生素及磺胺类抗菌药物提前分解,增强胃肠道不良反应较大的药物对胃肠道的刺激作用等。

此外,牛奶中的蛋白质和钙离子可影响某些药物吸收,因此不建议与药物同服,除非一些明确说明可以用牛奶送服的药物,如胃黏膜保护药磷酸铝凝胶等。

误区十:

自行使用抗菌药

很多人在感冒发烧时会自行使用抗菌药物,但发热不等于感染,更不等于细菌感染。因滥用抗生素引起“药物热”的例子,生活中屡见不鲜。

其实发烧只是一个症状,不是造成疾病的原因,因而,找到发热原因至关重要。发热的原因很多,除感染性外,还有结缔组织性、肿瘤性、药物性等因素。即使是感染性,还包括病毒、细菌、真菌等不同病原。一般感冒多由病毒引起,药物治疗以对症治疗、缓解感冒症状为主。抗菌药物只对细菌具有杀灭作用,没有细菌感染时,并不具有疗效。只有感冒后出现咳嗽频繁,伴发热、咽疼等继发细菌感染症状时,医生才会根据病情选用相应抗菌药物治疗。

而且,抗菌药物种类很多,各具特点,应该按照不同人群、疾病、病原适当选用。使用抗菌药物时,尽量选用窄谱抗生素而不用广谱抗生素,尽量不要联合使用。

欢迎转载趣闻堂的文章,请注明出处:趣闻堂 (quwentang.com)

相关推荐

趣闻随便看

摄影师和座头鲸趣味同游

阅读(10)

神奇!盘点地球上五种没

阅读(8)

生活中的7件小事让你错失

阅读(7)

洗手很费水,换用空气洗

阅读(1)

虐死单身汉“春天到了,

阅读(7)

中国夫妻最缺什么?说得

阅读(9)

全球奇葩Top5:让鳄鱼咬一

阅读(4)

人类换头术能否成功?这

阅读(9)

还没适应手机砍掉3.5mm耳机

阅读(11)

想生双胞胎也有技巧的?

阅读(10)

7天热门

童话变真实?沉睡500年的

阅读(178)

四大超时空悬案

阅读(155)

不可思议的“神秘地带”

阅读(78)

特别推荐

UFO再次靠近国际空间站,

阅读(8)

震惊科学界!阿根廷惊现

阅读(4)

15个让你大开眼界的水果切

阅读(6)

惊讶!17岁少年心跳停了

阅读(10)

万圣节装扮最大赢家是孕

阅读(1)

比百慕大更真实的存在!

阅读(4)

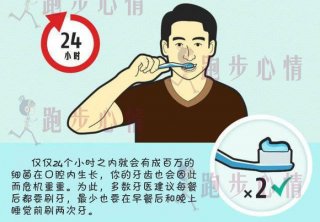

牙医帮你纠正7个错误刷牙

阅读(4)

当科技和舞蹈结合在一起

阅读(2)

9个改变自己的细节

阅读(7)

脱口秀主持人台上被殴打

阅读(6)

他醉酒照被传到网上后,

阅读(15)

这女子每年花费1.15万英镑

阅读(10)

趣闻堂

趣闻堂